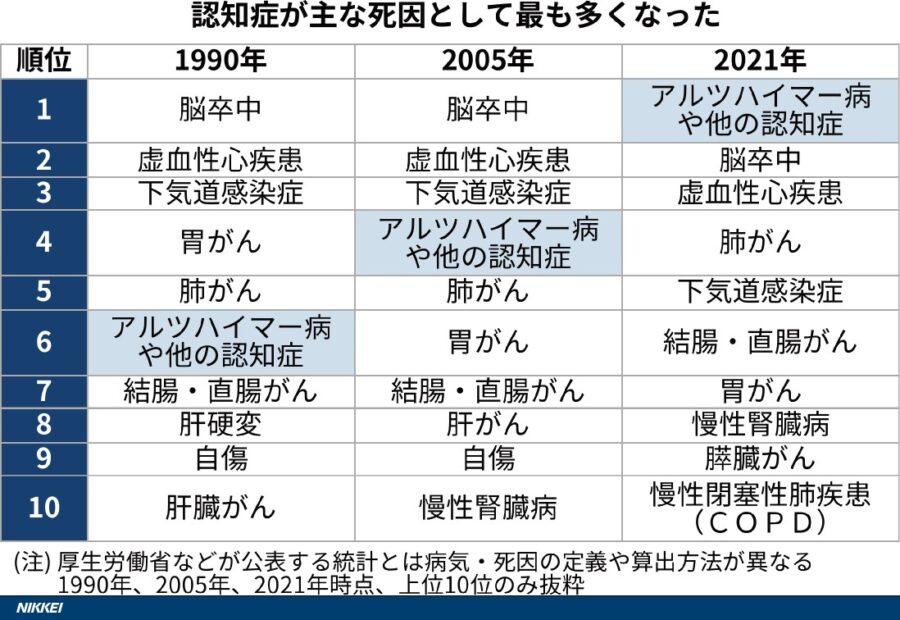

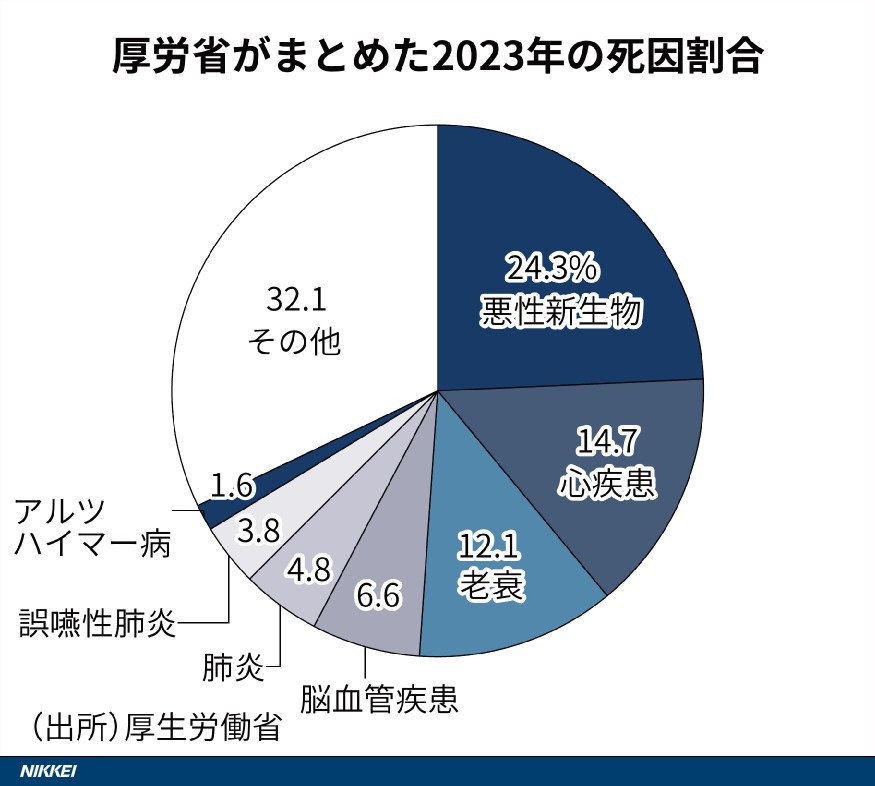

2025年3月、慶應義塾大学と米ワシントン大学による国際的な研究プロジェクト「世界の疾病負担研究(GBD)」の発表により、2015年以降、日本人の死因で最も多いのが「認知症」であることが明らかになりました。

これは、脳卒中や虚血性心疾患といった従来の主要死因が、医療技術の進歩や生活習慣の改善によって減少した一方で、認知症による死亡が増加傾向にあるためです。

この変化は、私たちトレーナーにとって無関係ではありません。むしろ、これからのトレーナーには「身体機能の向上」だけでなく「脳の健康」まで視野に入れた運動指導が求められる時代に入ったと言えるのです。

死因の変化が示すもの──「健康寿命」の視点

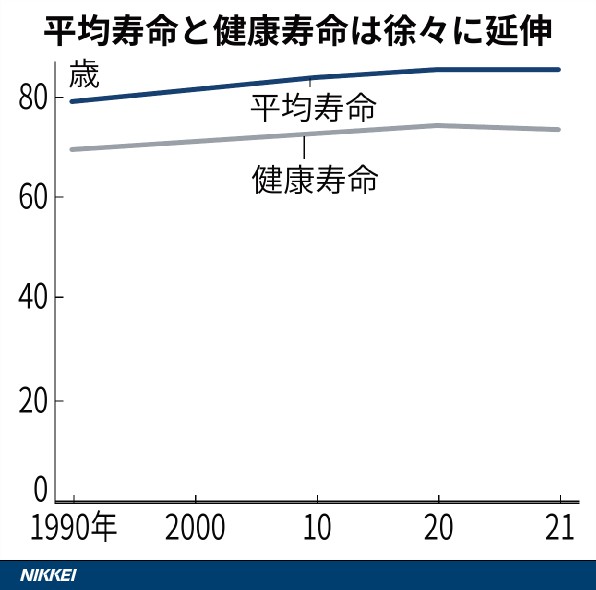

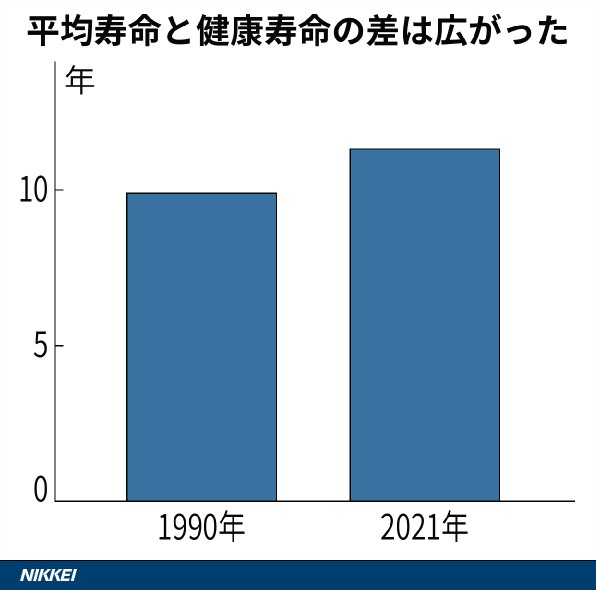

今回の研究では、日本人の平均寿命が1990年から5.8年延び、2021年には85.2歳となったことも示されています。しかし、健康寿命(=自立した生活が可能な期間)は73.8歳にとどまり、平均寿命との差は11.3年に広がっています。つまり、多くの人が人生の最後の10年以上を、要介護や寝たきりの状態で過ごしていることになります。

これは、「長生き」ではなく「元気で長生き」を目指すべきという、健康づくりの本質を強く示唆しています。

認知症のリスク要因と生活習慣の関係

研究によると、認知症の発症に関連するリスク要因として、以下の項目が挙げられています。

- 高血糖・糖尿病

- 肥満・運動不足

- 社会的孤立

- うつ症状

- 喫煙・飲酒

- 高血圧や脂質異常症

これらはすべて、日々の生活習慣によって改善・予防が可能な要素です。

そして、私たちトレーナーが関われるのは、まさにこうした「行動変容」や「運動習慣の定着」なのです。

トレーナーが果たすべき3つの認知症予防アプローチ

- 身体活動の促進による脳血流の改善

ウォーキングや有酸素運動、下肢の筋力トレーニングは、脳への血流を増加させ、神経の可塑性(学習・記憶力)の向上に寄与すると言われています。特に、週150分以上の中強度の運動(少し息が弾む程度の運動)が推奨されます。 - 筋力とバランス機能の維持

加齢とともに低下する下肢筋力とバランス機能は、転倒リスクの低減だけでなく、外出頻度の維持や社会参加の機会を確保するうえでも重要です。認知症予防の観点からも、フレイルやサルコペニア予防を重視したプログラムが必要です。 - コミュニティ参加と社会的つながりの提供

孤立は、認知機能の低下と深く関わっていると言われています。トレーナー主催のグループレッスンやシニアサークルは、単なる運動機会の提供だけでなく、「仲間との会話」や「役割感」を生み出し、心の健康を支える場にもなります。

今後の課題とトレーナーへの期待

厚生労働省の推計では、2050年には認知症高齢者が586万人に達する見込みです。さらに、単身高齢者の増加により、社会的孤立から認知症リスクが加速する懸念もあります。

東大・岩坪教授は「予防や医療体制の強化、そして安心して暮らせる社会の構築が急務」と述べていますが、その中には地域に根差した運動の場づくりや、専門知識を持つトレーナーの活用も大きな意味を持つはずです。

まとめ:健康づくりのプロとして、いま求められていること

認知症という社会課題に対して、医療や介護だけでなく、私たち運動指導者の力も求められる時代になってきました。

- 運動による脳の活性化

- 生活習慣病の予防

- 社会的つながりの構築

これらすべてをサポートできるのが、私たちトレーナーの強みです。目の前のお客様が「長く、元気に、自分らしく生きる」ための支えとして、いま一度、自分たちの役割を再確認していきましょう。

NESTA スペシャリスト資格

参考文献

・日本経済新聞(2025年3月21日)「日本人の死因、認知症が首位に 慶大など30年分解析」

・Lancet Public Health誌/世界の疾病負担研究(GBD)

・厚生労働省「人口動態統計」「高齢社会白書」