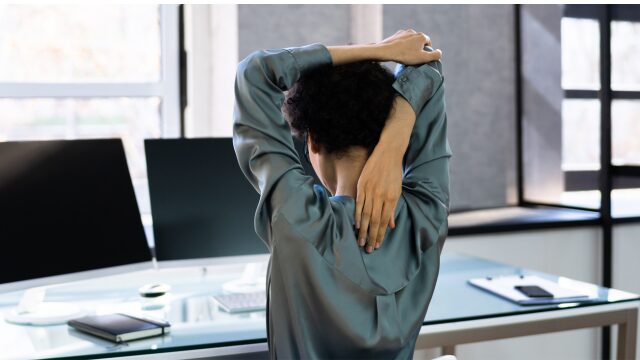

ストレスの正体は、“体のこわばり”かもしれない

― ストレッチが心を整えるもうひとつの手段に

「最近、何となくイライラしやすい」「肩がずっしりと重い気がする」――

こうした、言葉にしづらい“静かな不調”を感じていませんか?

忙しさや人間関係のプレッシャーなど、ストレスの原因はさまざまですが、実はその根底に「体のこわばり」が関係しているケースも少なくありません。

首や背中の筋肉がこわばると、血流が滞りやすくなります。その結果、脳への酸素供給が不十分となり、思考力や感情のコントロール機能にも影響が及びます。つまり、体の硬さは「ストレスの引き金」となり得るのです。

なぜ、体が硬いとストレスがたまるのか?

私たちの身体は、外からの刺激に対して防御的に反応します。寒さで肩がすくむように、精神的なストレスも筋肉の緊張を引き起こします。

とくに以下のような状況では、知らず知らずのうちに体がこわばっていきます:

- 長時間の座り姿勢や画面注視で、首や肩まわりの筋肉が慢性的に緊張

- プレゼンや接客の前後で、無意識に呼吸が浅くなり、体幹の柔軟性が低下

- 夜間の睡眠中も、歯ぎしりや巻き肩の姿勢で、筋肉が休まらない

こうした状態が続くと、交感神経が常に優位になり、心身が「休まらないモード」に固定されてしまいます。体がゆるまなければ、心もゆるまない――それが、現代人が抱えるストレスの構造のひとつです。

ストレッチは「心の安全装置」になれる

では、こうした悪循環を断ち切るにはどうすればいいのでしょうか?

ひとつの有効な手段が、“日常にストレッチを取り入れること”です。

ストレッチには、筋肉を緩めるだけでなく、自律神経のバランスを整える働きがあります。とくに、ゆっくりとした呼吸とともに行うストレッチは、副交感神経を刺激し、心身をリラックス状態へ導きます。

たとえば以下のような場面でのストレッチは、即効性のあるストレスケアにつながります:

- デスクワーク中に1分だけ肩を回す

- 朝起きたときに、ベッドの上で背伸びをする

- 入浴後に、首や腰のストレッチを数分行う

こうした“小さな習慣”でも、毎日の積み重ねが、こわばりをゆるめ、心の余裕を生み出します。

「ストレッチ=柔軟体操」と思っていませんか?

トレッチというと、体育の授業や運動前の準備運動を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、ストレッチは単なる柔軟体操ではなく、「呼吸」「神経」「心理状態」とも密接につながる奥深い技法です。

最近では、下記のようなアプローチも注目されています:

- 深層筋に働きかけるPNFストレッチ

- 呼吸と組み合わせたマインドフルネス・ストレッチ

- ストレス解消を目的とした自律神経ストレッチ

身体への刺激の入れ方ひとつで、リラックスか活性化か、その効果は変わってきます。つまり、“目的に応じたストレッチ”が選べるようになると、より効果的なストレスマネジメントが可能になるのです。

「誰かの不調」に気づける視点を持とう

たとえば、以下のようなサインが見られたとき、ストレッチ的なアプローチが役立つかもしれません:

- 顔色が悪く、背中が丸まっている

- 最近、深いため息が増えた

- 肩や首に手を当てるしぐさが多い

これらは、ストレスによって身体がこわばっているサインです。ストレッチを提案することで、身体をほぐすだけでなく、気持ちの変化を後押しすることもできます。

柔軟性の向上は、心の柔軟性を引き出す第一歩です。

「ゆるめる知識」が、自分と誰かを守る

「ストレスは心の問題」と片づけてしまうのではなく、「体から始まるストレス対策」という視点を持つこと。それが、これからの時代に求められるアプローチかもしれません。

体をゆるめることは、自分を守ることにつながり、他者への支援の糸口にもなります。

「なんとなく調子が悪い」という声の奥に、“体のこわばり”というヒントが隠れていることもある――

そうした視点を持つことができれば、もっと多くの人に、もっと深く寄り添える存在になれるはずです。

次に必要なのは、“体をゆるめる技術”を学ぶこと

ストレスと身体の関係に気づき、心身の両面からアプローチできる視点を身につけたい方へ――

「ストレスリリーフ スペシャリスト資格」では、呼吸やストレッチを活用した実践的スキルを体系的に学べます。

- 糖尿病予防スペシャリスト:ストレス軽減で糖尿病リスクをコントロール

- ストレッチングスペシャリスト:ストレッチングを含めたストレスマネジメント技術を学びます

詳細は、NESTA Japan公式サイトをご覧ください。